(1)罹災が発生しましたら、支部まで「生協建物罹災速報」

(2)支部は罹災の受付をしたら、加入団体担当者または契約者あてに共済金請求書を郵送します。また、罹災状況により支部職員が罹災現場の調査をします。

(3)契約者は請求書の作成、請求に必要な書類を作成して、支部へ郵送してください。

(4)共済金は本部から契約者へ直接お支払いします。

| 職員生協共済事業の概要 |

MENU 組合と組合員 火災共済事業 自動車共済事業 請求にかかる添付書類(火災共済・自動車共済)

1.組合の概要

本組合は、昭和29年4月、消費生活協同組合法(昭和23年7月法律第200号)に基づき、全国の町村職員等の職域組合として創設、「協同互助の精神に基づいて組合員の生活の文化的経済的改善向上を図る」との生協法の精神に立脚し、組合員の安定した生活に寄与するための火災共済事業及び自動車共済事業を実施しています。

2.組合員の資格

(1)現職組合員

次の区域(職域)内に勤務する方は、「現職組合員」になることができます。

a.町村及び町村が構成団体となる特別地方公共団体

b.全国町村職員生活協同組合

c.以下の町村関係団体

1 市町村職員共済組合(連合会を含む)

2 町村会及び町村議会議長会

3 財団法人 全国自治協会

4 国民健康保険団体連合会

5 市町村健康保険組合

6 理事会で認めた地方自治法第221条第3項に規定する法人

d.上記の町村が市となった場合(合併等で市となった場合を含む。)であって、当該市が本組合の職域に残ることを希望するときは当分の間職域とすることができます。

(2)退職者組合員

(1)の職域の退職者で、①職域に25年以上勤務し、②退職時に本組合の共済事業を継続して5年以上利用しており、③退職時に在職していた職域において事務取扱可能な方は、「退職者組合員」となることができます。退職者組合員の事業利用内容は現職組合員と同じです。

3.組合への加入

前記2の資格対象者は、本組合に「組合加入申込書」に出資金額(最低20口

2,000円)を添えて、本組合の承諾を得たとき組合員になります。出資金額が100口10,000円になるまで,割戻金を充当します。脱退時には払い戻しの請求ができます。

1.火災共済事業の趣旨

火災共済事業とは、この組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、一定期間内(共済期間内)に共済の目的である建物及び動産に生じた火災等の共済事故に対し共済金を支払うことを約する事業です。

2.共済契約者の範囲

共済契約者は組合員とします。

3.共済契約できる物件(共済の目的)

・金銭に見積もることができるもの。

・その物が共済契約をしようとする者の所有する居住用建物及びその建物内に収容されている動産であること。

または、共済契約者が所有者でなくても、共済契約者が現に居住していて、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有するもの。

4.共済金の支払対象事故

(1)火災による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)

(2)落雷による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)

(3)破裂または爆発による損害(損害額に対する免責金額の設定なし)

(4)建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害(損害額が10,000円以上)

(5)風災、水災又は雪災(建物又は動産の損害額が50万円を超える場合)

5.共済金額

共済契約1口についての共済金額は10万円です。限度額は以下のとおりです。建物・動産ともこれを限度として、再取得価額まで契約できます。

・建物:400口、4,000万円

・動産:200口、2,000万円

・合計:600口、6,000万円

※再取得価額:共済の目的と同一の構造、材質、用途、規模のものを再購入するのに要する額

6.風水雪害特約

給付対象となる損害を風・水・雪害に限定し、損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に、損害額の100分の50又は共済金額(契約額)の100分の50のいずれか少ない額を限度に給付します。この制度は火災共済契約に加えて、組合員の選択により任意に付加できます。

7.共済掛金額

(1)火災共済のみの掛金:共済契約1口(10万円)あたり60円

(2)火災共済+風水雪害特約の掛金:共済契約1口(10万円)あたり110円(風水雪害特約分、50円)

8.支払共済金

(1)火災共済、上記4の(1)~(4)の場合

ア.共済金額が共済の目的の価額の80%以上の場合は、共済金額を限度として損害額を支払共済金として支払います。

イ.共済金額が共済の目的の価額の80%未満の場合は、次の算式の比例てん補方式により支払共済金を支払います。

|

損害の額× |

。 共済金額(契約額) 。 | =支払共済金 |

| 契約物件の全体の見積額×80% (共済の目的の再取得価額) |

(2)火災共済、上記4の(5)の場合

損害の程度により次の給付率により支払います。損害の程度は共済の目的の再取得価額に対する損害額の割合をもって算出します。算出した額が損害額の100分の10を超える場合は損害額の100分の10の額とします。ただし、450万円が限度です。

| 損 害 率 | 損害の程度 | 給 付 率 |

| 100% | 全損 | 10/100 |

| 50%以上100%未満 | 1/2以上 | 5/100 |

| 33.4%以上50%未満 | 1/3以上 | 3/100 |

| 33.3%以下 | 1/3未満 | 1/100 |

(3)風水雪害特約共済金

|

特約共済金=(損害額× |

。 共済金額(契約額) 。 |

)× |

. 50 . |

|

共済の目的の価額×80% |

100 |

(4)費用共済金

ア.臨時費用共済金 : 損害を受けたことにより、臨時に支払う費用を、共済金、特約共済金に加算して支払います。

共済金の15%相当額(200万円限度)

イ.残存物取片づけ費用共済金 : 損害を受けた加入物件の残存物の取片づけに要した費用を、共済金、特約共済金に加算して支払います。

実費(共済金の5%相当額または100万円のいずれか少ない額が限度)

ウ.失火見舞費用共済金 : 加入物件から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物に損害が生じ、共済契約者が見舞金を払ったときの費用を、共済金、特約共済金に加算して支払います。

実費(一世帯あたり20万円限度、また共済金20%相当額または60万円のいずれか少ない額が限度)

9.災害見舞金

地震、噴火、津波により、動産・建物それぞれ50万円以上の損害を受けた場合、次の給付率により支払います。

| 損 害 率 | 損害の程度 | 給 付 率 |

| 100% | 全損 | 5/100 |

| 50%以上100%未満 | 1/2以上 | 2.5/100 |

| 33.4%以上50%未満 | 1/3以上 | 1.5/100 |

| 33.3%以下 | 1/3未満 | 0.5/100 |

10.生協建物災害共済の罹災発生から共済金支払いの流れ

(1)罹災が発生しましたら、支部まで「生協建物罹災速報」![]() によりFax等で報告してください。

によりFax等で報告してください。

(2)支部は罹災の受付をしたら、加入団体担当者または契約者あてに共済金請求書を郵送します。また、罹災状況により支部職員が罹災現場の調査をします。

(3)契約者は請求書の作成、請求に必要な書類を作成して、支部へ郵送してください。

(4)共済金は本部から契約者へ直接お支払いします。

|

【未加入の皆様へ】 |

1.自動車共済事業の趣旨

自動車共済事業とは、本組合が共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済期間内に被共済自動車の事故によって生じた損害を共済事故として共済金を支払うことを約する事業です。

2.共済契約者の範囲

共済契約者は組合員とします。(火災共済事業と同じです)

3.共済契約できる自動車

共済契約者、共済契約者の配偶者または共済契約者と同一世帯に属する親族が所有する以下の自動車とします。ただし、運行管理を非同居の者が継続して行う自動車または、営業目的に使用する自動車は除きます。

①自家用普通及び小型乗用車(積載量1トンを超えるトラックを除く)

②自家用軽四輪自動車

③自動二輪車

④原動機付自転車

4.共済金額及び共済掛金額

自動車1台ごとの共済金額及び共済掛金額は、次のとおりです。(平成20年7月10日以降の共済期間について適用)

|

用途及び車種区分 共済金額 |

共 済 掛 金 額(年額) |

||||

| 自家用自動車 | 軽四輪自動車 | 自動二輪車 | 原付自転車 | ||

| A型 | 対人賠償 無制限 対物賠償 1,000万円 限定搭乗者 500万円 |

30,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 12,000円 |

| B型 | 対人賠償 無制限 対物賠償 無制限 限定搭乗者 1,000万円 |

33,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 14,000円 |

5.共済責任の範囲

(1)賠償責任共済

①対人賠償共済

ア.被共済自動車の所有・使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害

イ.対人賠償共済は自賠責保険の上積みの共済であり、自賠責保険等によって支払われる金額を超える場合に限り、その超える額

②対物賠償共済

被共済自動車の所有、使用又は管理に起因して、他人の財物を滅失、き損又は汚損したことにより、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った被害

③費 用

ア.損害の防止又は軽減のために必要又は有益であった費用

イ.他人に損害賠償請求ができる場合の権利の保全又は行使に必要な費用

ウ.損害賠償に関する争訟における訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解又は調停に要した費用

エ.1回の対人事故により被災者が死傷害の損害を被り死亡した場合10万円及び30日以上入院した場合3万円を限度とした臨時費用

オ.訴訟の判決に伴う遅延損害金

(2)自損事故傷害共済

ア.被共済自動車の運行に起因して被共済自動車の保有者、運転者及び正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が負傷又は死亡

イ.アに起因して自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合

ウ.共済金

・死亡共済金 1名につき 1,500万円

・後遺障害共済金 1名につき(等級に応じて) 1,500万円~57万円

・介護費用共済金

後遺障害共済金とは別に、後遺障害第1級第3号または第4号の後遺障害に認定された場合 1名につき 400万円

後遺障害第1級(第3号、第4号を除く)、第2級または第3級第3号もしくは第4号の後遺障害に認定された場合 1名につき 250万円

・医療共済金 1名につき 入院 1日につき 6,000円

通院 1日につき 4,000円

※治療日数から最初の5治療日数を控除。120万円を限度。

(3)無共済等自動車傷害共済

自動車同士の事故により、被共済自動車の正規の乗車用構造装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者が死亡、又は身体が害された結果として後遺障害が生じた場合で、相手車両が無共済又は無保険車のため、十分な損害賠償を受けられない場合

(4)限定搭乗者傷害共済

被共済自動車の正規の乗車用構造装置又は当該装置のある室内に搭乗中の者が、その車両の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって被共済者(注)が身体に傷害を被った場合

注) ・共済契約者又はその配偶者

・共済契約者及びその配偶者の父母、子、祖父母、孫又は兄弟姉妹

・共済契約者の承諾を得て被共済自動車を運転中の者又はその配偶者、父母もしくは子

(ただし、本組合から対人賠償共済金、自損事故傷害共済金又は無共済等自動車傷害共済金を受け取る者は対象外。)

共済金

・死亡共済金 1名につき A型は500万円、B型は1,000万円

・後遺障害共済金 1名につき(等級に応じて) A型は500万円~19万円、B型は1,000万円~38万円

・医療共済金 1名につき 入院 1日につき 6,000円

通院 1日につき 4,000円

※治療日数から最初の5治療日数を控除。事故日から200日を限度。

(5)他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)

共済契約者及び配偶者又は共済契約者と同居の親族が、被共済自動車以外の他の自動車(自家用普通・小型乗用自動車及び自家用軽四輪自動車)を運転中、事故により賠償責任を生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなし、対人賠償共済金、対物賠償共済金、自損事故傷害共済金を支払います。(自損事故傷害の被共済者は共済契約者並びに共済契約者の配偶者、父母及び子に限ります。)

(6)車両共済(平成16年7月発足)

全国町村職員生活協同組合と株式会社損害保険ジャパンとは「保険料集金に関する契約書(集団扱い)」を締結し、車両共済(保険)制度を実施しています。車両共済(保険)は株式会社損害保険ジャパンの商品(自動車総合保険の車両保険)で、取扱い代理店である株式会社千里を通して募集されます。

※車両共済の詳細は株式会社千里のホームページをご覧下さい。掛金の見積り、申込も出来るようになっています。

株式会社千里:http://www.chisato-ag.co.jp

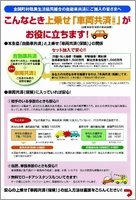

※株式会社千里のちらし「こんなとき上乗せ『車両共済(保険)』がお役に立ちます!」![]() も併せてご覧下さい。このちらしで車両共済の詳細をお知らせしています。また車両共済見積依頼も出来ますので御活用ください。

も併せてご覧下さい。このちらしで車両共済の詳細をお知らせしています。また車両共済見積依頼も出来ますので御活用ください。

←クリック!

←クリック!

6.査定専門員による示談代行

契約者の合意の下で査定専門員による示談代行を行います。これにより加入者が直接相手方と交渉することはなく、事務的・精神的負担から解放されます。専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期解決することができます。

7.対人賠償に関する一括払い(立替払)

対人事故によって契約者に賠償責任が生じた場合、その損害額に対する自賠責から支払われる保険金相当額を組合が立替えて、本組合対人賠償共済金と合算して契約者等に一括払いをします。立替分は組合が当該自賠責保険会社に請求し回収します。

8.自動車事故が発生したら… (生協自動車共済契約者は必ずご覧ください。)

※「自動車共済事故処理事務手引」![]() に請求手続きの流れ、各書類の記載例があります。

に請求手続きの流れ、各書類の記載例があります。

|

【未加入の皆様へ】 |

火災共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。

| 書類 番号 |

必 要 書 類 | 共 済 事 故 種 別 | |||||

| 火災 | 落雷 | 破裂 ・ 爆発 |

物体の 飛来、 衝突、 落下、 倒壊 |

風水 雪害 |

地震 ・ 噴火 ・ 津波 |

||

| 1 | 火災状況調書件共済金支払請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

| 2 | 風水雪害状況調書兼風水雪害共済金/風水雪害特約共済金支払請求書 | ◎ | |||||

| 3 | 地震等被害状況調書兼災害見舞金支払請求書 | ◎ | |||||

| 4 | 火災共済契約承諾書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 5 | 罹災証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 6 | 被災証明書 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | |

| 7 | 交通事故証明書 | *2 | |||||

| 8 | 罹災物件の配置図及び平面図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 9 | 罹災現場の写真・損害動産の写真 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 10 | 損害見積書(建物) | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 |

| 11 | 損害見積書(動産) | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 |

| 12 | 落雷損害証明書 | ○ | |||||

| 13 | 修理不能証明書(高額修理見積書) | *4 | |||||

| 14 | 再取得価額見積書(建物) | *5 | *5 | *5 | *5 | *5 | *5 |

| 15 | 再取得価額見積書(動産) | *5 | *5 | *5 | *5 | *5 | *5 |

| 16 | 再取得価額及び損害見積書(動産) | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 |

| 17 | 残存物取片付費用にかかる請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 18 | 失火見舞費用にかかる支払証明(自認書) | ○ | |||||

| 19 | 他保険の契約内容を明示する書類 | *7 | *7 | *7 | *7 | *7 | |

| 20 | 火災共済振込口座指図書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 21 | 共済事故が掲載されている新聞記事等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(注)◎は必ず添付、○は必要に応じて添付してください。書類番号は製本順序を示します。

*1.罹災証明書が添付できない場合に必要です。(所属団体長等が証明したもの)

*2.車両の衝突の場合に罹災証明書に代えることができます。

*3.損害のあった建物・動産につき必要です。

*4.落雷事故において、損害のあった動産を修繕することができない場合若しくは修繕費用が高額である場合に必要です。

*5.再取得価額見積書の提出ができない場合は、標準的再取得価額を適用することができます。標準的再取得価額を適用する場合、本書類の添付は不要です。

*6.動産に損害があった場合で、損害見積書と再取得価額を同一書類で提示する場合は、「11.損害見積書(動産)」及び「15.再取得価額見積書(動産)」に代えることができます。

*7.損害があった補償部分に他の保険契約等がある場合に必要です。

| 必 要 書 類 | 共 済 事 故 種 別 | |||||||

| 対 人 |

対 物 |

自 損 事 故 |

無 共 済 |

限 定 搭 乗 者 |

他 車 運 転 |

臨 時 費 用 |

||

| 1 | 職員自動車事故共済金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 2 | 事故証明書(自動車安全運転センターの証明書) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 3 | 職員自動車事故発生状況報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 4 | 示談書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||

| 5 | 医師診断書(死亡の場合は死亡診断書) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |

| 6 | 診療報酬明細書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||

| 7 | 看護料、交通費等の明細書及び領収書 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 8 | 休業損害明細書 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 9 | 修理見積書又は請求書、領収書 | ◎ | ○ | |||||

| 10 | 車両引揚、牽引、運搬費請求書、領収書 | ○ | ○ | |||||

| 11 | 休車補償費請求明細書及び領収書 | ○ | ○ | |||||

| 12 | 代替車借上請求明細書及び領収書 | ○ | ○ | |||||

| 13 | 被害車両又は物件の事故写真 | ◎ | ○ | |||||

| 14 | 自動車保険契約の内容照会及び回答書 | ◎ | ◎ | |||||

| 15 | 無共済自動車(相手車)の確認書 | ◎ | ◎ | |||||

| 16 | 自動車事故損害賠償代位請求 | ◎ | ||||||

| 17 | 個人情報の取扱に関する同意書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||

| 18 | 振込口座指図書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 19 | 共済契約承諾書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 20 | 自賠責保険損害賠償額支払通知書又は自賠責保険支払証明書 | ◎ | ◎ | ○ | ||||

| 21 | 戸籍謄本(被共済者死亡の場合) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |

| 22 | その他の関係書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(注)◎は必ず添付、○は必要に応じて添付してください。上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出していただくことがあります。

1.本制度の仕組み

組合員の厚生にしすることを目的として、損害保険ジャパン(株)と団体契約を締結している事業です。

2.補償内容

①三大疾病診断保険金支払特約(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)

加入された組合員・その配偶者の方が,がんと診断確定された場合や急性心筋こうそく・脳卒中で入院した場合に、一時金(加入いただいたプラン)をお支払いいます。

②介護一時金補償特約

加入された組合員・その配偶者、または双方の親御さまが公的介護保険制度における要介護2から5までに該当する認定を受けた場合、または損保ジャパンが定める所定の要介護状態となり、90日を超えて継続した場合に一時金をお支払いします。

③軽度認知障害等一時金支払特約

加入された組合員・その配偶者、または双方の親御さまが軽度認知障害(MCI)または認知症と診断確定されたとき、被保険者に一時金をお支払いします。

④親介護費用補償特約

組合員・その配偶者の加入された親が、要介護状態に該当したことにより、公的介護保険ではカバーしきれない介護サービス利用にかかり費用等を、対象期間(要介護状態に該当した日から10年間)にわたって加入いただいたプランによる保険金額を限度に保険金(実費補償)をお支払います。

3.保険期間及び責任開始日

①三大疾病診断保険金支払特約(がん・急性心筋こうそく・脳卒中)

保険期間は1年間で、新規加入・継続加入ともに、満79歳まで加入でき、継続加入は自動更新ができます。

責任開始日は、毎年2月1日です。

②介護一時金補償特約

保険期間は1年間で、新規加入は満79歳まで、継続加入は満89歳まで自動更新ができます。

責任開始日は、毎年2月1日です。

③軽度認知障害等一時金支払特約

保険期間は1年間で、新規加入は満79歳まで、継続加入は満89歳まで自動更新ができます。

責任開始日は、毎年2月1日です。

④親介護費用補償特約

保険期間は1年間で、新規加入は、対象者満40歳以上79歳以下の方が加入できます。

責任開始日は、毎年2月1日です。

4.年間保険料

年間保険料

参考リンク:全国町村職員生活協同組合